Musica e poesia al cuore dell’Islam

Recita un hadith di Maometto: “Certo Dio è bello e ama la bellezza” E per il misticismo sufi l’arte ha una posizione di rilievo nelle pratiche rituali e nel cammino spirituale verso Dio

Gabriel Mandel

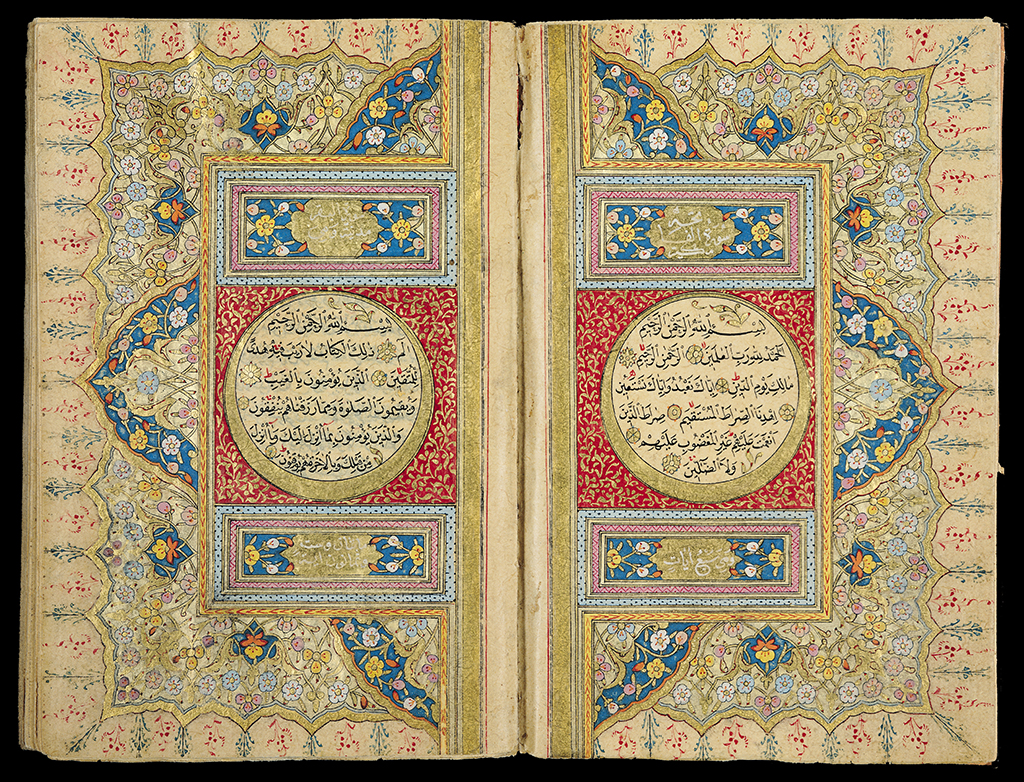

Nel Corano la bellezza è citata due volte, in relazione al creato e alla natura (Sura 16ª, versetto 6 e 33ª,52). Più ricorrente invece è il bello: Dio ha fatto bella ogni cosa (32ª,6-7: è Lui il Conoscitore dell’invisibile e del visibile, il Prezioso [âl `azîzu], il Misericorde [âlRahîmu], che ha fatto bella ogni cosa); bello è il “colore di Dio” (la Fede); bella è la ricompensa di coloro che operano bene (3ª,24; 63ª,195); i Nomi più belli sono quelli di Dio (7ª,180 et passim). O ancora: bella è la Dimora finale; bellissima è la ricompensa finale presso Dio (41ª,50); e infine “la narrazione più bella è il Corano” (39ª,23).

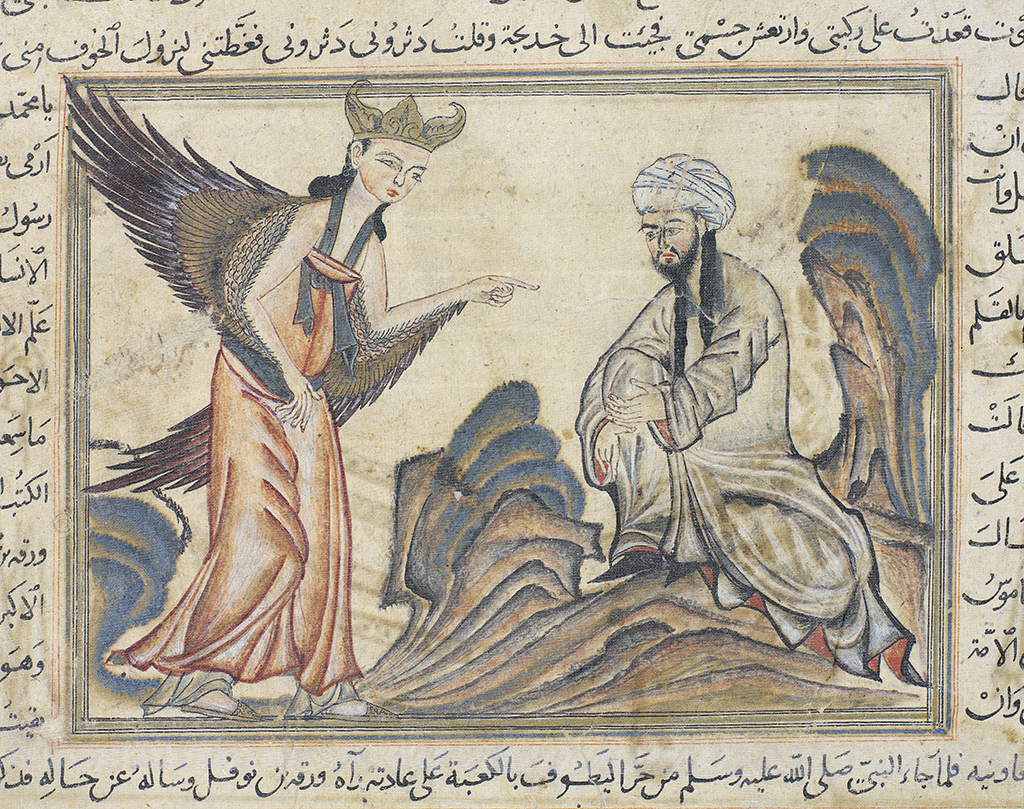

A queste espressioni deve essere aggiunto il “Detto” (hadîth) del Profeta Maometto che recita: «Certo Dio è bello e ama la bellezza». È il Detto preferito dai mistici sufi, i più impegnati nel mondo islamico nelle diverse espressioni artistiche. Le forme d’arte non sono per l’Islam soltanto una pura espressione estetica, ma investono tutti i complessi valori di cui è costituito l’essere umano, valori che soltanto nell’însân âlKâmil (l’essere umano realizzato) sono raggiunti del tutto. L’opera d’arte vera è espressione e testimonianza di tutti questi valori, ed è sublime quando è anche espressione della ricerca mistica.

I termini della questione possono sembrare simili, eppure la concezione dell’arte nell’Islam differisce essenzialmente da quella occidentale. L’arte europea è caratterizzata da tre valori particolari: l’antico, la forma e la scienza, riscontrabili con chiarezza in tutto l’arco storico che va dai secoli del Romanico fino al Neoclassicismo. Se il Rinascimento fu il punto più significativo di questo grande periodo è perché il suo carattere venne determinato nel suo momento germinale dalla fusione dei tre valori, che in seguito alle vicende storiche che investirono l’Italia agli inizi del XVI secolo tornarono a separarsi. Raffaello fu l’esempio eminente dell’antico, Michelangelo della forma, Leonardo della scienza. Le tre espressioni, dividendosi, diedero luogo alle plurime correnti del Manierismo. L’arte portante nella quale si inscrivono le altre sembra essere l’architettura: negli edifici trovano la giusta collocazione le diverse opere d’arte; e canoni e forme architettoniche sono gli schemi e le strutture che soggiacciono alle creazioni artistiche, dalle proporzioni formali all’uso degli spazi, allo spirito che le anima. È solo con il Romanticismo che le diverse arti si affrancano dall’architettura e divengono autonome.

Nulla di tutto questo nelle arti islamiche, che si espressero lungo il corso dei secoli grazie all’unione dei valori ben definiti della tradizione, del simbolo e della scienza. Riconoscibili in ogni espressione artistica, dall’architettura alla musica, dalla poesia alla miniatura, questi tre valori hanno caratterizzato le forme di un maggiore senso simbolico. L’arte fondamentale è soprattutto la poesia, caratterizzata dalla leggerezza della parola, tanto che perfino le costruzioni architettoniche tendono alla levità, al parato poeticamente colorato e fantastico. Il simbolo è sempre sotteso ai concetti della parola e della spiritualità. Tutto nell’Islam inclina alla simbologia spirituale e sensibile della poesia, prediligendo la composizione ritmata, vorrei quasi dire rimata. Questo perché la “Parola” per eccellenza, la fucina dei simboli e di quella realtà che supera la materia e che quindi porta l’arte a livelli di là da quelli puramente fruibili, è il Corano, dal cui verbo tutto nell’Islam prende origine. Pertanto l’opera d’arte di maggior valore è quella che rispecchia il più possibile il Verbo del Corano. Ciò fa sì che l’arte sia leggibile pienamente soltanto se si conosce bene il Libro Sacro e i suoi principi basilari: si pensi ad esempio alle citazioni coraniche onnipresenti non solo nelle poesie, ma anche, a mo’ di decorazione calligrafica, nelle architetture, nelle miniature, nelle arti minori.

(…)