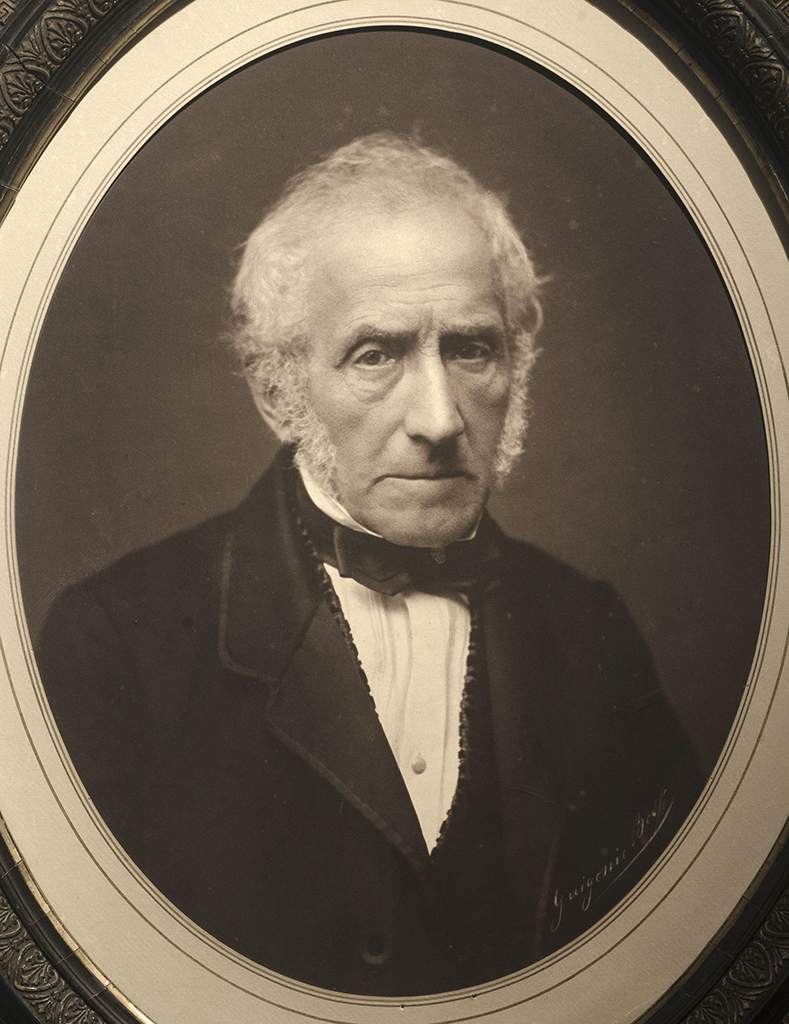

Il romanzo di una vita

Manzoni raccontato in prima persona: la famiglia, la fede, le idee, le opere

Angelo Stella

Forse avrei dovuto lasciare ai posteri dei mé¬moires, una vita scritta da me stesso, magari uno zibaldone. Ma, in tutti i miei lunghi anni «poco noto ad altrui, poco a me stesso», ho solo lasciato tormentati autografi, perché si studiasse la genesi e la dicitura delle mie opere, e circa duemila lettere, con due destinatari privilegiati, Claude Fauriel e Antonio Rosmini, carteggi letterari con autori e autrici di non alto rilievo (Giuseppe Giusti, Diodata Saluzzo Roero…), corrispondenze con i prediletti amici di scambi colloquiali, Tommaso Grossi e Luigi Rossari, e altri pochi, con i miei figli e la mia seconda moglie Teresa Borri vedova Stampa, qualche pagina in un caso affettuosa, in altri anche di necessità polemica, una lettera a Goethe, alcune a Lamartine, altre a esponenti radicali del cattolicesimo francese. Corrispondevo in gioventù con Vincenzo Monti, con il tu dei cittadini repubblicani, non con Ugo Foscolo, non con Giacomo Leopardi. Di lettere faticate e strappatemi dalla cortesia non parlo.

Ma rinvio volentieri i superstiti venticinque lettori, e le sconsigliate lettrici del Fermo e Lucia, a questa agenda apocrifa, che forse aiuta a partecipare alla mia vita e alle mie opere.

1785. 7 marzo. Io, Alessandro Francesco Tommaso Antonio, nascevo nella Milano riformatrice già di Maria Teresa e ora di Giuseppe II, in via San Damiano 20, figlio di Giulia Beccaria, moglie di Pietro Manzoni, e di Giovanni Verri. Possono segnalare i miei biografi questa bizzarria o decisione storica (non oso dire provvidenziale) del destino che in un interprete ed erede, come ho cercato di essere, della Lombardia illuminista e pacificamente rivoltosa, si unissero i nomi dei più grandi milanesi di allora, di Cesare Beccaria e dei Verri.

1791. 13 ottobre. Prima di entrare nel collegio dei padri somaschi a Merate, salutavo il nonno (sarebbe morto tre anni dopo), e non mi rendevo conto che in realtà mi separavo da mia madre: l’avrei riveduta, quella mia madre, quat-tordici anni dopo, ventenne. Ma di me le aveva parlato nei primi mesi del 1800 Vincenzo Monti, fuggito da Milano all’arrivo degli Austro-Russi, ed esule per brevi mesi in Francia.

1800. Del Trionfo della Libertà: «Questi versi scriveva io Alessandro Manzoni nell’anno quindicesimo dell’età mia, non senza compiacenza, e presunzione di nome di Poeta…». Mi scagliavo contro la Chiesa del potere temporale, ma non del Vangelo, contro la tratta degli schiavi dell’«anglo avaro», auspicavo che la terra fosse dei contadini dell’Italia estrema. Allora ero orgoglioso: «alteramente io par¬lo e penso e scrivo».

1802. Il mio esordio pubblico come poeta. Francesco Lomonaco, esule napoletano, mi chiedeva un sonetto proemiale per la Vita di Dante, che apriva il primo volume delle sue Vite degli eccellenti italiani (1802-1803). Perché a me, ignoto diciassettenne, e non a Vincenzo Monti o a Ugo Foscolo? A me che osavo scrivere dell’Italia, neanche ne fossi il più illustre vate: «Sì da’ barbari oppressa opprimi i tuoi, / e ognor tuoi danni e tue colpe deplori, / pentita sempre, e non cangiata mai».

1805. 15 marzo. Muore a Parigi Carlo Imbonati, l’amato di mia madre.

12 luglio. Raggiungo mia madre. Lei riscopre, ventenne, il suo «amato figlio» (come annota sul mio ritratto). Scrivo a Monti il 31 agosto: «Ho sentito il bisogno di scriverti, di comunicare la mia felicità a te che me l’avevi predetta; di dirti ch’io l’ho trovata fra le braccia d’una madre; di dirlo a te che tanto mi hai parlato di lei, che tanto la conosci». La sentivo come amica e come donna.

[…]